过去,人们管蒋跃年这样的传统手工业者叫“艺人”,即以手艺为生的人。“现在都改叫工匠了”,蒋跃年说。

是“艺人”?还是“工匠”?或许对绝大多数手工业者来说并无所谓,可对于在长江刻字厂的篆刻岗位坚守了四十年的蒋跃年来说,“艺人”这个字眼绝对是更传神和确切的表达。因为刻章这件事儿,既是技术,也是艺术。既是制作,也是创作。

方寸间的艺术世界

蒋跃年的生活特别简单。不抽烟,不喝酒,早睡且早起。随着年龄的增长,“现在朋友聚会很少去,睡前也不玩手机。”外面的世界似乎是别人的,蒋跃年只珍惜自己的“方寸之地”。

蒋跃年说,别看这一方印仅方寸大小,却气象万千。这里头,有中国书法艺术和绘画艺术的融合。“中国的汉文字本身就是艺术的载体。古人在创造文字的时候,仰观于天,俯查于地。这文字是有生命的。”

蒋跃年喜欢颜字。他说,颜真卿一生耿直忠诚,位高权重,也终以身殉职。所以,颜真卿的字宽广、大气,饱含着他的高洁品格和精气神。

在从事篆刻艺术的四十年里,蒋跃年一有空就会提笔练字。“因为书法是篆刻的基础。”他说,一方好印和一副好字一样,讲究节奏和韵律,要做到疏可跑马,密不容针。

早在数百年前,明清的不少书画大家就十分重视印章的使用。有起手印,有落款印,不同的字幅还要配不同的印,起到点缀和平衡布局的作用。

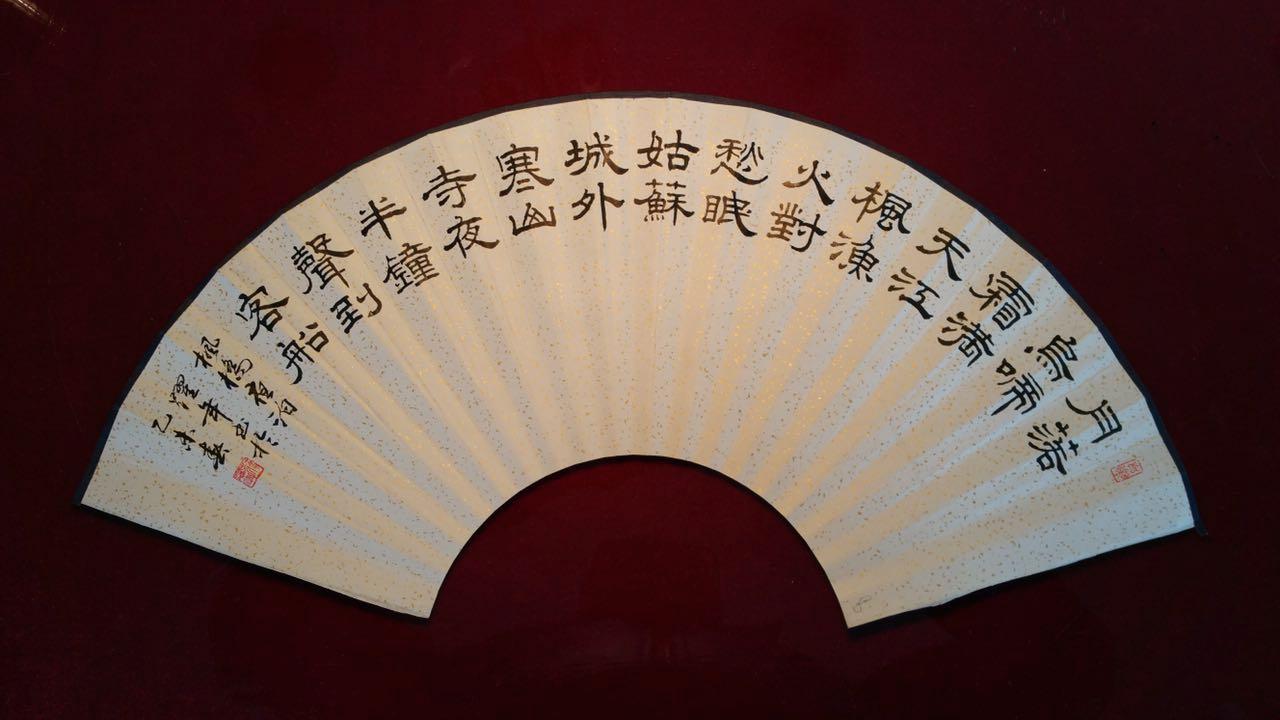

蒋跃年自己的书法作品

蒋跃年说,一副字画若不配一枚得体的印章,就少了整体感与完整性。而所谓的“得体”,不仅是审美层面的舒适和均衡,更要触摸到字画创作者的灵魂。直到现在,蒋跃年接待的顾客里,若有刻印作为艺术使用的,蒋跃年必先要看看对方的字画作品,再给他配风骨契合的印。

顾客体验比过瘾重要

蒋跃年所刻金秀贤印

蒋跃年会练不同的字,也会学不同的篆刻派别。单是明末清初,印坛就有浙、皖两大流派及较知名的“莆田派”、“云间派”等等。蒋跃年不仅要究其形,更要取其神。

“顾客喜欢的风格各不相同,有喜欢酣畅的、潇洒的,有喜欢严谨的、规矩的,也有喜欢古拙的、质朴的,掌握的派别越多,越能游刃有余地应对不同人的不同要求。”

不过,具体到对每一种风格的掌握程度,就要看个人的“修行”了。蒋跃年说,篆刻这一行是真正的学无止境。过去的每一天,他都在不断地颠覆自己的过往。“有时候,面对一个星期前,甚至一天前的作品,再看几眼,就会把它否定掉。”蒋跃年刻字如同临帖一般,“同一幅字,临摹十年,年年都有不同的体会。同样一种篆刻风格,描绘百次,次次都会有新的灵感。”

近几年,社会上对蒋跃年所在的长江刻字厂这种“博采众长”的篆刻理念有一些不认同的声音。“他们说长江厂的东西俗,太讲究实用主义,没有风格,也谈不上艺术。”

可蒋跃年并不放在心上,他只谨记一条,长江厂的人并非做不出自己的风格,只是比起才情的挥洒,他们更看重顾客的体验。即便有些顾客是奔着蒋跃年的名头而来,不提任何要求,蒋跃年也要小心地询问对方的年龄、职业、性格特点、印章用途。蒋跃年说,每一个篆刻作品都要有印章主人的精气神,这方印刻出来,要和主人有共鸣,可不是篆刻者自己过瘾。

过去几十年里,蒋跃年给普通百姓刻章,给名人名家刻章,给各国政要刻章,甚至还给娱乐明星刻章。有一年,贝克汉姆来华参加体育活动,蒋跃年应邀亲手为他刻章。蒋跃年说,给贝克汉姆的章用了传统的汉印风格。考虑到他足球明星的身份,字要大气一些,同样也要严谨一些。

信心来自潮水般涌入的日本游客

蒋跃年正在指导学徒

1958年生的蒋跃年,今年58岁。

“我17岁的时候进了长江厂,正赶上中日邦交正常化。日本游客像潮水般涌入上海,每天有好几车日本人来长江厂刻章。”从那个时候起,蒋跃年就看清楚了一件事——“一个民族如果想获得其他民族的尊重,首先要传承和光大自己的文化精髓。”

时至今日,蒋跃年仍然以传承中华篆刻文化为己任。他每带一个徒弟,首先教的不是技艺,而是做人。“真正的篆刻家,首先要有责任感,要有感恩和反哺的情怀。” 当年,与蒋跃年同届学习篆刻的学徒有五十多名,和蒋跃年一样达到独立创作篆刻作品水准的学徒有五、六名。如今,他们有的脱离了体制自立门户,有的则远赴重洋。像蒋跃年这样扎根长江刻字厂的,少之又少。

蒋跃年说,这可能与他个人的艺术取向和人生观有关。他喜欢简单的生活,喜欢和顾客交朋友,喜欢在平凡的岗位上做出一点成绩,喜欢一下班就能和爱人、女儿待在一起。

这几年,蒋跃年总被旁人问到“接班”的事儿,他说,的确,愿意干这行的年轻人越来越少了,毕竟需耐得住寂寞,需忍得了诱惑,还需甘于清贫。不过,当年那一车车来华的日本游客给了蒋跃年十足的信心。“我相信,随着中国人生活水平的日益提升,我们会越来越追求精神层面的东西,越来越注重将优秀传统文化传承与光大。”

蒋跃年甚至设想,有一天,会有年轻人从喜欢一块石头开始,接着注意到石头上的文字,进而爱上篆刻艺术。